午前:社会的スキルの心理学Ⅲ 午後:SST/サイコドラマ

2025年07月22日

こんにちは。

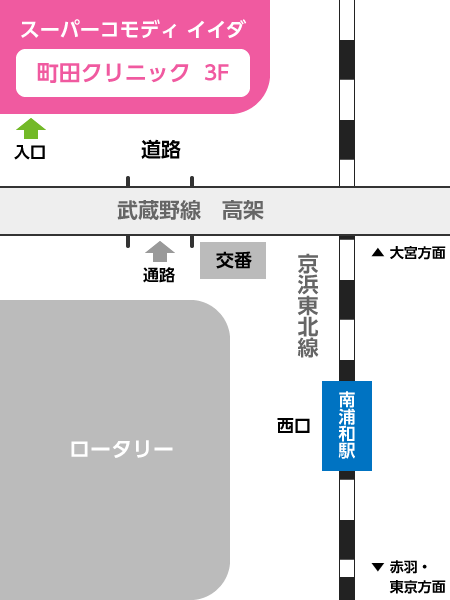

南浦和駅前 町田クリニック リワーク報告です。

今日は社会的スキルの心理学、最終回「わたしを主張するスキル」を行いました。

心理学的な「主張」とは?・・・日常の主張とは少々異なったニュアンスかもしれませんが、5つの柱を再確認できたと思います。

アサーティブに反応するための自己会話=心の会話は・・・

心にスッと入ったのでは?今後人生の様々な局面できっと役に立つと思います。

アサーティブネスとの関係で自分への影響をグループごとに考察。なかなか深い意見が出てきました。

午後のS.S.Tは久々のサイコドラマです。

テーマは『大切なモノ』

監督、主役、補助自我の役割を、真剣に、そして時に楽しく演じる技法で心かる~っく❣自己理解を一歩進められたならサイコーです。

以上、本日も豊かな気分で過ごすことのお役に立てたなら幸いです。

カテゴリ:リワークブログ