不眠に取り組む 認知行動療法

2021年04月03日

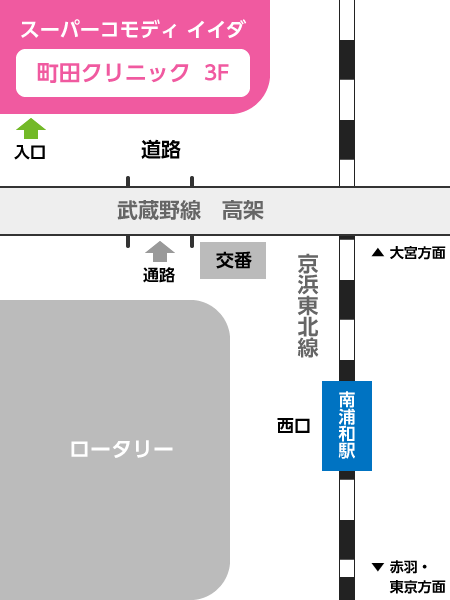

こんにちは。南浦和駅前町田クリニックのリワーク報告です。

本日は「不眠に取り組む 認知行動療法」6回シリーズの2回目でした。

不眠の認知行動療法では、睡眠に対する考え方や行動を見直して不眠の改善を図ります。

今日はまず、睡眠の基礎知識(体温リズムと眠気の関係、睡眠段階と年齢の関係、光と体内時計など)について理解を深めました。「レム睡眠とノンレム睡眠って、何だっけ?」「お風呂は寝る2時間前に入るとよいって言うけど、何で?」と聞いたことがあったり、何となく理解していたつもりだったことを、もう一度詳しくおさらいしました。

また、睡眠環境を整えるための条件も見直しました。カフェインやアルコール摂取の時間や量を調整する、寝室の温度を快適に保つ、規則正しい食生活を心がけるなど、「もう既にやっているよ!」「以前やっていた!」というものもありますが、新たにいくつかできそうなことに挑戦してもらい、眠れる環境のバリエーションを増やしていきます。

さらに、「不眠の認知行動療法」なので、今日のワークは、「睡眠に対する自動思考」を挙げてもらい、それが本当かどうか根拠と反証を考えました。反証が根拠より多い場合は、自動思考を修正するための適応的認知(バランスの良い考え方)を作り出してもらいました。

「〇時間寝なくてはいけない」「夜中に起きてはいけない」「金縛りにあったら怖い、眠れなくなる」などなど。初めてだったので、迷うこともありましたが、皆さんそれぞれの自動思考について考え、適応的思考に修正していました。ホームワークは作り出した適応的思考を実践してみてその効果を検証してください。次回その結果を話し合いましょう。

今日の感想は、「〇〇しなくてはいけないが強いので変えていきたい」「生活習慣を見直したい」「きちんとしなくてはいけないに囚われなくてもいいかなと思えた」などでした。

RWプログラムでは、「同じ悩みを持つ方の話を聞けてよかった」という声が多く聞かれます。皆さんと思いを共有できるのがグループの良いところです。1人で悩まず話してみてください。

継続参加の方からは「不眠が完全に治ると思うのではなく、少しでも改善すればいいと思えるようになった」「以前より前向きになれている気がする」という感想もありました。

不眠のCBTは、睡眠薬のような即効性はありませんが、少しずつ改善が期待できます。一歩ずつ進めていきましょう!

「不眠に取り組む 認知行動療法」は、毎月第1土曜日10時から12時です。途中回からの参加可能です。(6回シリーズであることはご了承ください。)初回ご利用の前に診察にて確認が必要です。

カテゴリ:リワークブログ